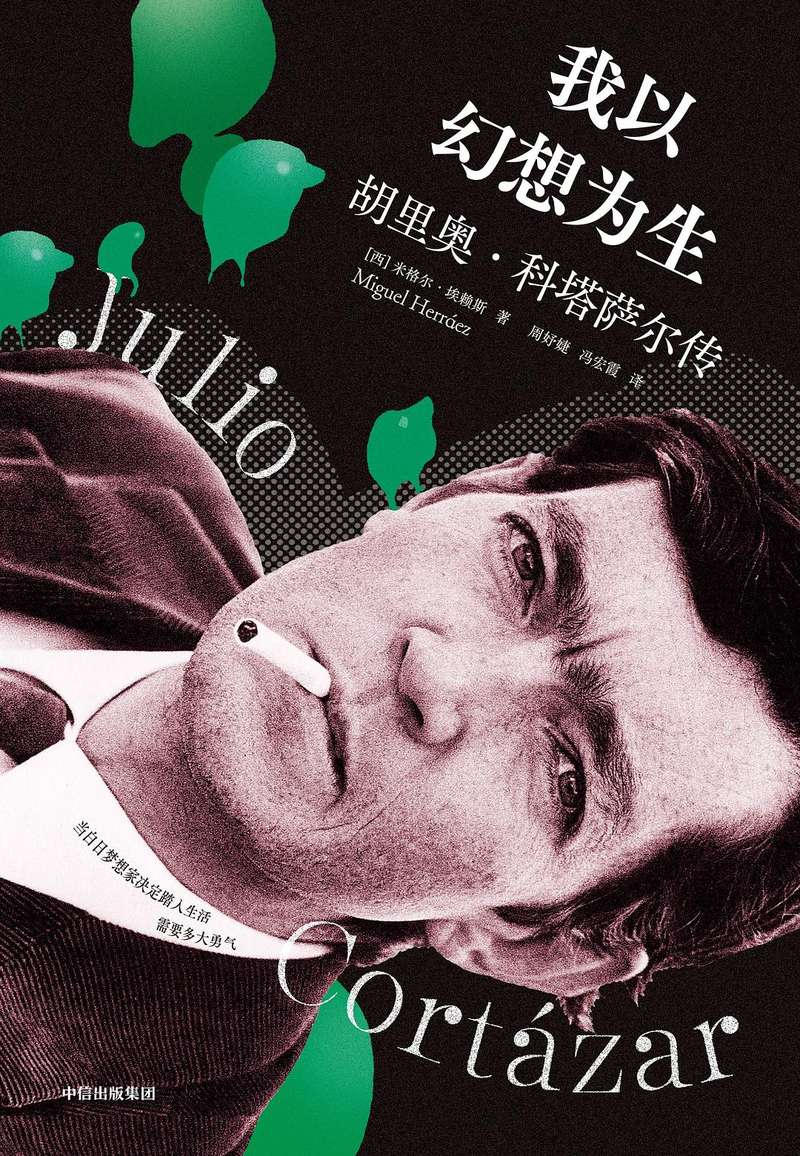

小编:“我活着幻想:朱利奥·科塔萨尔的传记”五月 - 米格尔·埃里斯翻译:Zhou Yujie Feng Hongxia版本:Citic·无限|国民民主国民问题

“我活着幻想:朱利奥·科塔萨尔的传记”五月 - set:米格尔·埃里斯翻译:Zhou Yujie Feng Hongxia版本:Citic·Wujie | Citic Publishing House 2025年4月为什么为什么要科塔萨尔?在拉丁美洲所谓的“文学爆炸”时期的作家的第一部作品是“一百年的孤独”。那大概是在1968年或1969年。我记得很长一段时间以来盯着这本书的封面,然后读了小说的开始。我真的不明白。然后,我关闭了这本书。当时我生病了,恢复了父母的房子,外面正在下雨。在当时的西班牙(当时在佛朗哥政权下,几年非常漫长,黑暗和令人作呕),人们阅读了外国作家的作品(那些可以通过审查制度的作品),以及1954年的内战和作家的小说,在1954年出生的小说。在五月二,五月宣布了他的社会焦点,这两者都在强烈的愿望,以表现出强烈的愿望,以弥补这一范围,以使某种努力链接到一定程度上,以弥补这一范围,以弥补这一范围。现实世界;通常,这些叙述通过务实的思维更多地展示了社交形象。这种类型的写作始终是由社会环境驱动的,除了自然主义描述和发送的含义外,别无其他。我厌倦了这种小说或故事。它们仅限于陈词滥调,并且没有显示任何改变传统模型的意图:情节构建,角色创建,语言编程和方法陈词滥调。这是一种审美拒绝。一个下午,我意外地从“广播和电视”书中包含的“ Salvat Basic Basic Library”系列中获得了一本书,而IIS完全不熟悉该套装的名称。通过这本书,我发现了其他写作方式的存在。朱利奥·科塔萨(Julio Cottasar)(1914-1984),著名的阿根廷作家,短篇小说的大师,是拉丁美洲“文学爆炸”的代表。那是Kotasar的小说集。从那以后,我的感觉改变了。我发现与众不同ENT视图,关于真理的假设。在这个假设下,我知道一个人可以在布宜诺斯艾利斯的苏帕恰街的公寓里呕吐一只活兔,并写信给住在巴黎很远的安德里亚,好像什么都没发生。或者,一个人可能会因为身份不明的侵略性和强制性力量而迫使他与姐姐住在一起的房子。我也知道,当一个人醒来时,他会发现自己的梦想是托蒂斯(Totyes),而所谓的真理无非是他的梦想,以及关于他在遥远时期牺牲的噩梦。通过Kotasar,我发现正式层面也有一个实验。后来,我理解了一部抽象小说的外观 - 没有主要方向,具有随机连接的文本,具有完全开放的质量。同时,我还了解到,原始小说中的角色不必像胡安·巴拉拉(Juan Barella)小说中的角色那样说话。值得注意的是,在英勇缺乏英雄主义时代,史诗般的版本我的手只有25 pesetta,但是通过它,我学到了一切。此外,由于Kotasar,我对所有“文学爆炸”的作家有明确的理解。我发现了加西亚·马克斯(Garcia Marquez)的《美丽》(Garcia Marquez)的《美丽》和Macondo的照片,他描述的是他所寄出的魔力和美丽。自从我的少年以来,Kotasar就一直与我在一起。结果,当有人要求我委托我写这本传记时,我立即说。我从事他的工作已经很多年了。现在,对他一生的研究填补了我所知道的Kotasar世界的空间。所有这些都没有让我失望。在他从本菲尔德到巴黎的轨迹之后,我结束了 - 这就是我直觉上的感觉,这是科塔萨尔本人的最佳含义:他没有自尊,也没有骄傲。他没有表现出骄傲的立场 - 态度是作家最令人恶心的特征。小良好的作家想大声喊叫。他们很少的影响就是他们为什么要促进。 Kotasar创建D一个独特的宇宙,他投降了在麦克风和相机面前谈论马拉卡耶,因为他热爱生活,他选择了它。 Kotasar。文学与爱:巴黎,在科塔萨(Cotasar)的巴黎,卡塔萨尔(Cotasar)的《美国20世纪西班牙语》的作家巴黎,巴黎一直表现出轻柔的吸引力。 Alejo Carpentier和Miguel Angel Asturias一直在巴黎与超现实主义接触,并意识到神秘的真理在拉丁美洲无处不在。加西亚·马克斯(Garcia Marquez)也在巴黎写下了令人惊叹的 - 哥伦尔任务“上校不给他写信给他”。 Vargas Llosa坚信,如果不去巴黎,他将不会成为真正的作家,只能是一个在周末创造自己的业余时间的作家……巴黎继续从外国土地上返回这些作家,并经营另一种语言:在法国评论家Jorge Luis Borges在自己的土地上著名之后,他是在自己的土地上著名的;在加缪的强烈建议中,埃内斯托·萨瓦托(Ernesto Savato)的“隧道”没有被灰尘覆盖。 Vargas Llosa已成为法国学院的成员,并在“不朽”中发生了变化。朱利奥·科塔萨(Julio Cottasar)自然是其中之一。相比之下,他在巴黎的纽带只有很深的深度,除了他的文学联系之外,还有许多模糊和浪漫的色彩,这是造成科塔萨尔独特习惯的重要因素。 Kotasar一直是我最喜欢的作家之一。大约一个月前,我是Cotasar短篇小说“ Southern Expressway”的主要发言人。当时,一位读者问为什么在作家的母亲阿根廷,而是在巴黎,这项工作中有这么多故事?那时我给了阿什奥特的答案。现在抓住这个机会,我决定继续回答这个问题,撰写有关Cotasar与巴黎或法国之间的关系的文章。我认为,科塔萨尔与巴黎和法国的关系只反映了他的人的许多关键词:命运,追求,fAntas,自由,爱情,游戏...如果卡塔萨尔与巴黎的关系有些慢(“我们很少读过25至30岁之间的阿根廷作家的作品…… - 我和我突然发现了这一传统。1948年11月或1948年12月,科塔萨尔(Kotasar)在欧洲的第一次待遇中一直在par par,又有两个月的时间。更长的时间是,巴黎最终征服了其建筑物,读书,拉丁美洲的住所,博物馆,咖啡馆以及无形的呼吸和记忆,例如爱因斯坦,海明威,乔伊斯和毕加索在空中浮出水面“相遇”,一旦科塔萨(Kotasar)以这种方式记得他与涡流的接触:“他相信我在工作中很坚强,那些似乎是无意的相遇的人是R“这是科塔萨尔和埃迪斯和他与巴黎的相遇之间的相遇。也许这是与强烈的爱心相遇,使科塔萨“巴黎的欲望不能丢失”,然后他有想法和决定在巴黎返回巴黎,并最终会恢复到巴黎,并最终会在所有的恋爱中恢复过来,也许是在文化中,也不是在文学中,并且在文献中都没有。 Kotasar。“ Hothoppogun House”五月 - 朱利奥·科特萨尔(Julio Cottasar)翻译:太阳吉安(Sun Jiameng)版本:2008年1月的重庆出版社,加里西亚式的加利西亚女子奥罗拉·贝纳德斯(Aurora Benadez)在1954年的一生中都在巴黎。他们说,充满了智慧,美丽,快乐和充满兴奋。我经常认为,“他们不可能永远这样,对吗?通过不寻常的理解,惊人的引号和正确的笑话对正确的时间感到惊讶。智力,美丽,愉悦和兴奋在Kotasar的话语中无处不在,尤其是在短篇小说,散文和旅行笔记中。可以说,在巴黎,文学和爱情与Kotasar的身体完美融合,使他成为“文学爆炸”四个主要将军中的独特成员。随着巴黎代表的各种元素逐渐消失,以及其他西班牙裔作家的科塔萨(Kotasar)道路逐渐接近,他在文学作品中的独特风格和性格。值得注意的是,这也反映在1960年代后期的Kotasarlive的生活中,出于各种原因(这是有记载的这一传记),Kotasar与Aurora接触,并与Uugne Calvilis生活在一起,他们与Uugne Calvilis生活在一起,他们与Galima Press和Galima Press和出版行业和Kotasar sepers and News and News and Newers and Newers and Newers and Newers and Newer and Serial of Satient''比Kotasar更昂贵。大小,这种重点与Cotasar的性质相反,因此,它的作用与“曼努埃尔书”的作用不能与“ hoth”相提并论。卡罗尔·邓洛普(Carol Dunlop)。... So, Dunlop became Kotasar's "little bear, and Kotasar became Dunlop's" wolf ". In 1981, Cotasar and Dunlop, who became wife and wife, decided to write a book about a non-traditional journey from Paris to Marseille, without leaving the motorcycle throughout the trip-they planned to stay in two parking lots, almost always living, cooking, resting and moving in Red Volkswagen. In 1982,在严重疾病中,穆拉恢复了浪漫的旅程,并在32天内扩大了7个小时的旅程。作家S是Kotasar,古巴和拉丁美洲之间的和解,以及他与另一个人的和解,但这并不意味着他正在返回“ Astraight”,因为这返回了巴黎,而真正的自我是不可逆转的。 2月12日在同年2月12日,科塔萨(Kotasar)在巴黎去世。他和卡罗尔·邓洛普(Carol Dunlop)被埋葬在蒙特纳斯公墓。作家的第一任妻子奥罗拉(Aurora)受到限制,忙于安排葬礼的人受到限制。这样的场景和情节似乎向我们证明了科塔萨尔毕竟属于巴黎,毕竟在文学和爱中。也许是出于同样的原因,这本传记以整本书结束后的一句话结尾,科塔萨尔文学的生命结束了:“葬礼上最奇妙的事情是葬礼上最奇妙的事情,是深情的沉默和自发的悲伤,这是一个寒冷的早晨。这是一个寒冷的早晨,但很清楚,因为在巴黎没有下雨。” Kotasar。 PS:本文已在T的许可下发表他出版社。第一部分是“我与幻想:科塔萨尔传记”的序言,其中包括米格尔·埃里斯(Miguel Eris);第二部分是本书的“附属说明”,其中包括侯宗的一套。原始摘录来自Hou Jian/编辑Zhang Jin/Zhang Jin的Miguel Eres摘录

“我活着幻想:朱利奥·科塔萨尔的传记”五月 - set:米格尔·埃里斯翻译:Zhou Yujie Feng Hongxia版本:Citic·Wujie | Citic Publishing House 2025年4月为什么为什么要科塔萨尔?在拉丁美洲所谓的“文学爆炸”时期的作家的第一部作品是“一百年的孤独”。那大概是在1968年或1969年。我记得很长一段时间以来盯着这本书的封面,然后读了小说的开始。我真的不明白。然后,我关闭了这本书。当时我生病了,恢复了父母的房子,外面正在下雨。在当时的西班牙(当时在佛朗哥政权下,几年非常漫长,黑暗和令人作呕),人们阅读了外国作家的作品(那些可以通过审查制度的作品),以及1954年的内战和作家的小说,在1954年出生的小说。在五月二,五月宣布了他的社会焦点,这两者都在强烈的愿望,以表现出强烈的愿望,以弥补这一范围,以使某种努力链接到一定程度上,以弥补这一范围,以弥补这一范围。现实世界;通常,这些叙述通过务实的思维更多地展示了社交形象。这种类型的写作始终是由社会环境驱动的,除了自然主义描述和发送的含义外,别无其他。我厌倦了这种小说或故事。它们仅限于陈词滥调,并且没有显示任何改变传统模型的意图:情节构建,角色创建,语言编程和方法陈词滥调。这是一种审美拒绝。一个下午,我意外地从“广播和电视”书中包含的“ Salvat Basic Basic Library”系列中获得了一本书,而IIS完全不熟悉该套装的名称。通过这本书,我发现了其他写作方式的存在。朱利奥·科塔萨(Julio Cottasar)(1914-1984),著名的阿根廷作家,短篇小说的大师,是拉丁美洲“文学爆炸”的代表。那是Kotasar的小说集。从那以后,我的感觉改变了。我发现与众不同ENT视图,关于真理的假设。在这个假设下,我知道一个人可以在布宜诺斯艾利斯的苏帕恰街的公寓里呕吐一只活兔,并写信给住在巴黎很远的安德里亚,好像什么都没发生。或者,一个人可能会因为身份不明的侵略性和强制性力量而迫使他与姐姐住在一起的房子。我也知道,当一个人醒来时,他会发现自己的梦想是托蒂斯(Totyes),而所谓的真理无非是他的梦想,以及关于他在遥远时期牺牲的噩梦。通过Kotasar,我发现正式层面也有一个实验。后来,我理解了一部抽象小说的外观 - 没有主要方向,具有随机连接的文本,具有完全开放的质量。同时,我还了解到,原始小说中的角色不必像胡安·巴拉拉(Juan Barella)小说中的角色那样说话。值得注意的是,在英勇缺乏英雄主义时代,史诗般的版本我的手只有25 pesetta,但是通过它,我学到了一切。此外,由于Kotasar,我对所有“文学爆炸”的作家有明确的理解。我发现了加西亚·马克斯(Garcia Marquez)的《美丽》(Garcia Marquez)的《美丽》和Macondo的照片,他描述的是他所寄出的魔力和美丽。自从我的少年以来,Kotasar就一直与我在一起。结果,当有人要求我委托我写这本传记时,我立即说。我从事他的工作已经很多年了。现在,对他一生的研究填补了我所知道的Kotasar世界的空间。所有这些都没有让我失望。在他从本菲尔德到巴黎的轨迹之后,我结束了 - 这就是我直觉上的感觉,这是科塔萨尔本人的最佳含义:他没有自尊,也没有骄傲。他没有表现出骄傲的立场 - 态度是作家最令人恶心的特征。小良好的作家想大声喊叫。他们很少的影响就是他们为什么要促进。 Kotasar创建D一个独特的宇宙,他投降了在麦克风和相机面前谈论马拉卡耶,因为他热爱生活,他选择了它。 Kotasar。文学与爱:巴黎,在科塔萨(Cotasar)的巴黎,卡塔萨尔(Cotasar)的《美国20世纪西班牙语》的作家巴黎,巴黎一直表现出轻柔的吸引力。 Alejo Carpentier和Miguel Angel Asturias一直在巴黎与超现实主义接触,并意识到神秘的真理在拉丁美洲无处不在。加西亚·马克斯(Garcia Marquez)也在巴黎写下了令人惊叹的 - 哥伦尔任务“上校不给他写信给他”。 Vargas Llosa坚信,如果不去巴黎,他将不会成为真正的作家,只能是一个在周末创造自己的业余时间的作家……巴黎继续从外国土地上返回这些作家,并经营另一种语言:在法国评论家Jorge Luis Borges在自己的土地上著名之后,他是在自己的土地上著名的;在加缪的强烈建议中,埃内斯托·萨瓦托(Ernesto Savato)的“隧道”没有被灰尘覆盖。 Vargas Llosa已成为法国学院的成员,并在“不朽”中发生了变化。朱利奥·科塔萨(Julio Cottasar)自然是其中之一。相比之下,他在巴黎的纽带只有很深的深度,除了他的文学联系之外,还有许多模糊和浪漫的色彩,这是造成科塔萨尔独特习惯的重要因素。 Kotasar一直是我最喜欢的作家之一。大约一个月前,我是Cotasar短篇小说“ Southern Expressway”的主要发言人。当时,一位读者问为什么在作家的母亲阿根廷,而是在巴黎,这项工作中有这么多故事?那时我给了阿什奥特的答案。现在抓住这个机会,我决定继续回答这个问题,撰写有关Cotasar与巴黎或法国之间的关系的文章。我认为,科塔萨尔与巴黎和法国的关系只反映了他的人的许多关键词:命运,追求,fAntas,自由,爱情,游戏...如果卡塔萨尔与巴黎的关系有些慢(“我们很少读过25至30岁之间的阿根廷作家的作品…… - 我和我突然发现了这一传统。1948年11月或1948年12月,科塔萨尔(Kotasar)在欧洲的第一次待遇中一直在par par,又有两个月的时间。更长的时间是,巴黎最终征服了其建筑物,读书,拉丁美洲的住所,博物馆,咖啡馆以及无形的呼吸和记忆,例如爱因斯坦,海明威,乔伊斯和毕加索在空中浮出水面“相遇”,一旦科塔萨(Kotasar)以这种方式记得他与涡流的接触:“他相信我在工作中很坚强,那些似乎是无意的相遇的人是R“这是科塔萨尔和埃迪斯和他与巴黎的相遇之间的相遇。也许这是与强烈的爱心相遇,使科塔萨“巴黎的欲望不能丢失”,然后他有想法和决定在巴黎返回巴黎,并最终会恢复到巴黎,并最终会在所有的恋爱中恢复过来,也许是在文化中,也不是在文学中,并且在文献中都没有。 Kotasar。“ Hothoppogun House”五月 - 朱利奥·科特萨尔(Julio Cottasar)翻译:太阳吉安(Sun Jiameng)版本:2008年1月的重庆出版社,加里西亚式的加利西亚女子奥罗拉·贝纳德斯(Aurora Benadez)在1954年的一生中都在巴黎。他们说,充满了智慧,美丽,快乐和充满兴奋。我经常认为,“他们不可能永远这样,对吗?通过不寻常的理解,惊人的引号和正确的笑话对正确的时间感到惊讶。智力,美丽,愉悦和兴奋在Kotasar的话语中无处不在,尤其是在短篇小说,散文和旅行笔记中。可以说,在巴黎,文学和爱情与Kotasar的身体完美融合,使他成为“文学爆炸”四个主要将军中的独特成员。随着巴黎代表的各种元素逐渐消失,以及其他西班牙裔作家的科塔萨(Kotasar)道路逐渐接近,他在文学作品中的独特风格和性格。值得注意的是,这也反映在1960年代后期的Kotasarlive的生活中,出于各种原因(这是有记载的这一传记),Kotasar与Aurora接触,并与Uugne Calvilis生活在一起,他们与Uugne Calvilis生活在一起,他们与Galima Press和Galima Press和出版行业和Kotasar sepers and News and News and Newers and Newers and Newers and Newers and Newer and Serial of Satient''比Kotasar更昂贵。大小,这种重点与Cotasar的性质相反,因此,它的作用与“曼努埃尔书”的作用不能与“ hoth”相提并论。卡罗尔·邓洛普(Carol Dunlop)。... So, Dunlop became Kotasar's "little bear, and Kotasar became Dunlop's" wolf ". In 1981, Cotasar and Dunlop, who became wife and wife, decided to write a book about a non-traditional journey from Paris to Marseille, without leaving the motorcycle throughout the trip-they planned to stay in two parking lots, almost always living, cooking, resting and moving in Red Volkswagen. In 1982,在严重疾病中,穆拉恢复了浪漫的旅程,并在32天内扩大了7个小时的旅程。作家S是Kotasar,古巴和拉丁美洲之间的和解,以及他与另一个人的和解,但这并不意味着他正在返回“ Astraight”,因为这返回了巴黎,而真正的自我是不可逆转的。 2月12日在同年2月12日,科塔萨(Kotasar)在巴黎去世。他和卡罗尔·邓洛普(Carol Dunlop)被埋葬在蒙特纳斯公墓。作家的第一任妻子奥罗拉(Aurora)受到限制,忙于安排葬礼的人受到限制。这样的场景和情节似乎向我们证明了科塔萨尔毕竟属于巴黎,毕竟在文学和爱中。也许是出于同样的原因,这本传记以整本书结束后的一句话结尾,科塔萨尔文学的生命结束了:“葬礼上最奇妙的事情是葬礼上最奇妙的事情,是深情的沉默和自发的悲伤,这是一个寒冷的早晨。这是一个寒冷的早晨,但很清楚,因为在巴黎没有下雨。” Kotasar。 PS:本文已在T的许可下发表他出版社。第一部分是“我与幻想:科塔萨尔传记”的序言,其中包括米格尔·埃里斯(Miguel Eris);第二部分是本书的“附属说明”,其中包括侯宗的一套。原始摘录来自Hou Jian/编辑Zhang Jin/Zhang Jin的Miguel Eres摘录

当前网址:https://www.g2microsystems.com//a/keji/796.html